トピックス

EMとは?

EMとは?

EMとは(Effective Microorganisms)の頭文字から付けられた造語で、有用な微生物群という意味です。 EMは自然界から採種し、抽出、培養した微生物で、【琉球大学農学部の比嘉照夫 教授】が開発しました。 比嘉教授は琉球大学で農業の発展のため農薬や化学肥料の研究に取り組んでいましたが、農薬や化学肥料に頼る農業に限界に気づき、サイドワークとして取り組んでいた微生物の研究に本格的に着手されました。 当初は、有用だとされる菌を集め、2000種余りの菌をひとつひとつ試験し効果を検証していましたが、研究を続ける内に微生物は単体よりも複合的に培養すると飛躍的に効果が高まることを発見されました。そこで、集めた菌の中から ①安全性が確認されたもの ②pH3.5以下で共存できるものを選抜 結果、5科10属81種が残り、EMとして1982年に実用化されました。 その後も研究を進められた結果、EMに不可欠な微生物は光合成細菌、乳酸菌、酵母であることが判明し、現在では比嘉教授は、EMの主要な菌は光合成細菌、乳酸菌、酵母であると説明されています。 EMの主要な菌である光合成細菌、乳酸菌、酵母が、土壌、水中などの環境中に使用されると、EMと連動して、その場所に存在する善玉菌(広義のEM)を活性化させ、さらには日和見菌が善玉菌に同調(味方)するようになり、これらの菌の総合的な働きで生物多様性や環境を改善してゆきます。これは、EMの核となっている光合成細菌、乳酸菌、酵母が、環境中に存在する微生物を活性化させ、浄化能力を高め、環境を改善してゆくためです。 平成31年1月8日 修正 (古い情報を掲載していたため、放線菌・糸状菌の記載を削除しました。古い情報を掲載しており申し訳ございません。) |

微生物について

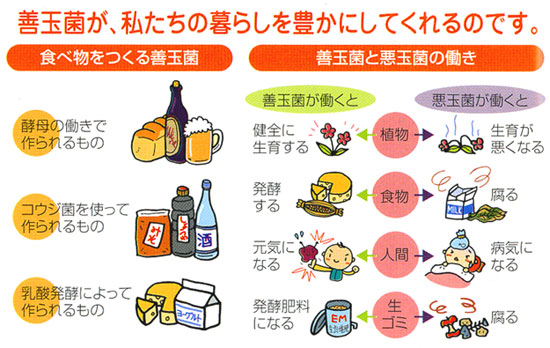

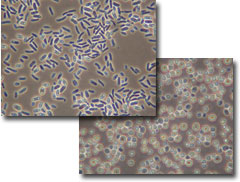

微生物は、肉眼では見えず顕微鏡を使って見える小さな小さな生き物です。

この微生物を人間や自然に有益なものを善玉菌・逆に有害なものを悪玉菌と呼びます。

EMは善玉菌の集まりで、

善玉菌が活躍すると植物や動物を元気にし汚染された環境を浄化するなど、様々なメリットがあります。

EMの主な微生物

【乳酸菌】 【乳酸菌】乳糖やブドウ糖を分解して大量の乳酸をつくる細菌の総称で、乳酸のみを生成するホモ乳酸醗酵菌と乳酸・酢酸・アルコール・炭酸ガスを生成するヘテロ乳酸醗酵菌に分類されますが培養条件やグルコース(ブドウ糖)濃度が著しく低い条件下では乳酸を酢酸に変換しヘテロ醗酵と同じ作用をすることもあります。 乳酸菌の効果 ビタミンの合成 消化吸収の補助 便秘や下痢、食中毒の予防、血中コレステロール上昇・高血圧を抑える 感染防除 風邪、ゼンソクを予防したりガンを予防、抑制する 免疫力向上 腸の腐敗を抑える 乳酸菌で悪玉菌を退治 大腸菌群を死滅させる EMに入っている乳酸菌 Lactobacillus Plantarum(ラクトバチリス プランタラム) Lactobacillus Casei(ラクトバチルス カゼイ) 以上の2種でホモ乳酸醗酵菌で37℃~40℃が増殖温度です。 EMの中の85%~90%前後がこの乳酸桿菌です。 |

【酵母】 【酵母】ビタミンや生理活性物質を作り出し、植物や他の有効菌の活性化を促進します。 酵母とは食品加工に使われる代表的な菌で5~10ミクロンの大きさで細胞壁で覆われた内側には核やミトコンドリアの姿が確認できる真核単細胞で349種確認されております。 酵母の効果 糖をアルコールと炭酸ガスに分解し様々な栄養成分を作り出します。 ミネラル、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、ビタミン、B1、B2、ナイアシン、葉酸 また酵母の細胞壁には自然治癒力を高めるキノコ類と同じベーターグルカンとマンナンです。 EMに入っている酵母 Saccharomyces Cerevisiae サッカロマイセス・セレヴィシエ Candida Utilis キャンディダ・ウティリス |

【光合成細菌】 【光合成細菌】有害物質からビタミンや植物の養分を合成するEMの中の主役。 EMに入っている光合成細菌 Rhodopseudomonas Palustris ロドシュードモナス・パルストリス Rhodobacter Sphaeroides ロドバクター・スファロイデス |

EM活性液の作り方

ここでは濃度10%活性液 10Lの作り方を説明致します。

加温設備がない場合は38〜40℃になるように断熱・保温効果のある所に置くなど工夫をして培養をしてください。

| 材料・容量 |

|

| EM1 | 1L |

| とうみつ | 1L |

| 自然塩 | 10g |

| 水道水 | 8L |

より良質な活性液を作りたい場合はEM2、3を入れる事をオススメ致します。

| EM2、3を使用した場合 | |

| EM1 | 1L |

| EM2 | 500ml |

| EM3 | 500ml |

| とうみつ | 1L |

| 自然塩 | 10g |

| 水道水 | 7L |

※水道水はそのままでも構いませんが塩素を取り除いた方がより良いEM活性液になります。

【作り方】

1. 糖蜜を溶かす

糖蜜をお湯(40〜50℃)でよく溶かして、糖蜜希釈液を作ります。

2. 混合

糖蜜希釈液に水を入れ、水温が40℃以上でないことを確認してから、EMを入れ、よく混ぜます。EM・糖蜜混合希釈液ができます。

3. 保管

それを密閉容器(ポリ容器など)に入れ38〜40℃に加温し温度を保ちます。1週間~2週間前後で完成です。

※ 完成後は活性化した状態で使用することを目的にしていますので、早めに使い切ってください。

※ 夏場と冬場、地域や発酵場所により出来上がり日数が異なりますので十分観察してください。

※ ガラス容器は破裂することがあり、危険ですので使用しないでください。

EM活性液について

EM・1の原液は輸送などに耐えられるように、ボトル内の菌の活性度を抑えた状態で出荷しています。

つまり微生物が半分眠っているような状態です。その状態で使用するのではなく、一旦目を覚まさせるとともに菌数や代謝物を増やして活用しようというのが「活性液」の考え方です。

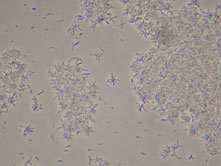

EM活性液はEM・エサの濃度で増え方が変わります。EMとエサの濃度が1%~2%の活性液は製造して1ヵ月程度で菌が減少していきますが、濃度が5%以上10%以下の活性液は1ヵ月経過後も菌数が多く、長い間ご使用いただけます。

そういった点から弊社では濃度5%以上10%以下の活性液を作る事をオススメ致します。

※EM活性液を作る際、加温する必要があります。

加温設備がない場合は38〜40℃になるように断熱・保温効果のある所に置くなど工夫をして培養をしてください。

光合成細菌とは?

光合成細菌とは?

太陽光のエネルギーを利用して光合成をおこない空気中の窒素を土に固定する事ができ、土壌の肥沃化に貢献します。

有害物質を基質(食べ物)にしてアミノ酸・ビタミン・核酸物質を生成します。

|  |  |

期待できる効果

- 【日照不足、冷害の生育不良に】

天候不順による日照不足の生育不良時でも光合成細菌が植物の光合成を助け正常な生育をする。

また冷害にも光合成細菌が作るアミノ酸 特にプロリンが作用し正常な生育をする。

- 【果実の色・糖度・収量が改善】

光合成細菌が作り出す、核酸物質のウラシル・シトシンは受精に効果があり、プロリンは結実に効果絶大です。

隔年結果を起こす果樹には効果的です。(例:梅、柿など)

- 【卵質・肉質の改善】

畜産のエサに混ぜてやると、肉・卵の色が鮮やかになります。

特に卵のビタミンが2割以上増加し、光合成細菌自体が高栄養なので、飼料効率も良く産卵率もアップします。

糞尿の悪臭もなくなり、抗ウィルス効果が高く薬品が必要なくなります。

- 【連作障害・土壌病害がなくなる】

光合成細菌を施用すると植物病原性の強いフザリュウム等を殺す放線菌などが、増殖して病原性細菌による、連作障害をなくします。

また、葉面散布するとウドンコ病などを予防してくれます。

- 【水稲の秋落を防ぐ・蓮根の品質アップ】

光合成細菌は水田に湧く硫化水素を食べて、アミノ酸・核酸物質等を生成し増収します。

蓮根の生育を阻害する硫化水素の害がなくなるので、色の白い高品質の蓮根ができます。

- 【魚介の養殖に効果】

魚介類の養殖に使用すると、汚染物質の浄化する能力が高く、菌体は高栄養で動物性プランクトンや魚介類のエサとして、直接利用され光合成細菌から分泌される物質は藻類の増殖を促進してくれます。

- 【水圏の生物相が豊かになる】

光合成細菌は生物ピラミットのスターターとして海や川・池に投入してやれば、動物性プランクトンのエサとして、有用で光合成細菌を入れると、動物性プランクトンが猛烈な勢いで増殖し、それを食べるエビ・カニ・貝などが増え、それを食べる小魚が増え、大きな魚が増えるという良い循環ができます。

海に投入すれば魚介類が増えます。

- 【果樹の鮮度保持】

光合成細菌を使用して育てた果実は色つきがよく、糖度があがり腐敗しない。

例:みかん 7月 8月 9月 3回施用で果実の保全性がアップ

- 【堆肥づくりに】

堆肥づくりに使用すると分解しにくいモミガラなどでも約40日~50日で立派な堆肥に。

また、ボカシ肥料作りが従来1年以上かけていたものが、2か月もあれば、立派なアミノ酸肥料になる。

- 【悪臭物質の除去に】

人間・動物が不快に感じる悪臭物質を、光合成細菌が基質(エサ)として分解します。

例:アンモニア・インドール・炭酸ガス・スカトール・硫化水素・揮発性アミン・メルカプタン・脂肪酸など

光合成細菌の使い方と効果

- 【水田】

光合成細菌を水口か流し込む。

根に障害を与える硫化水素を消化し秋落を防ぐ。花芽形成、着花、着粒数増大、増収、肥料の減量、病気予防、食味改善

- 【畑】

光合成細菌の土壌かん注・葉面散布。

花芽形成、着果、果実肥大、増収、肥料の減量、病害抑制、食味改善、糖度UP、作物の日持ち改善、連作障害改善

- 【花卉・園芸】

光合成細菌の土壌かん注・葉面散布

花芽形成、着果、果実肥大、増収、病害抑制、肥料減量、食味改善、糖度UP、果実花の日持ち改善、連作障害改善

- 【水産・養殖】

光合成細菌を水の中に入れる・飼料に混ぜ込む

水中の有機物を他の有用微生物と連動して消化し水質UP、生存率のUP飼料の減量化、死亡率の改善

- 【畜産】

光合成細菌を飲み水に入れる・飼料に混ぜ込む・畜舎全体に散布する

病害の抑制、悪臭の改善、糞尿の有用堆肥化、採卵期間の長期化、生存率UP、肉質UP、卵質UP、採卵率UP

- 【汚水】

光合成細菌を流し込む

硫化水素、アンモニアの消化BOD値の低下

|  |  |

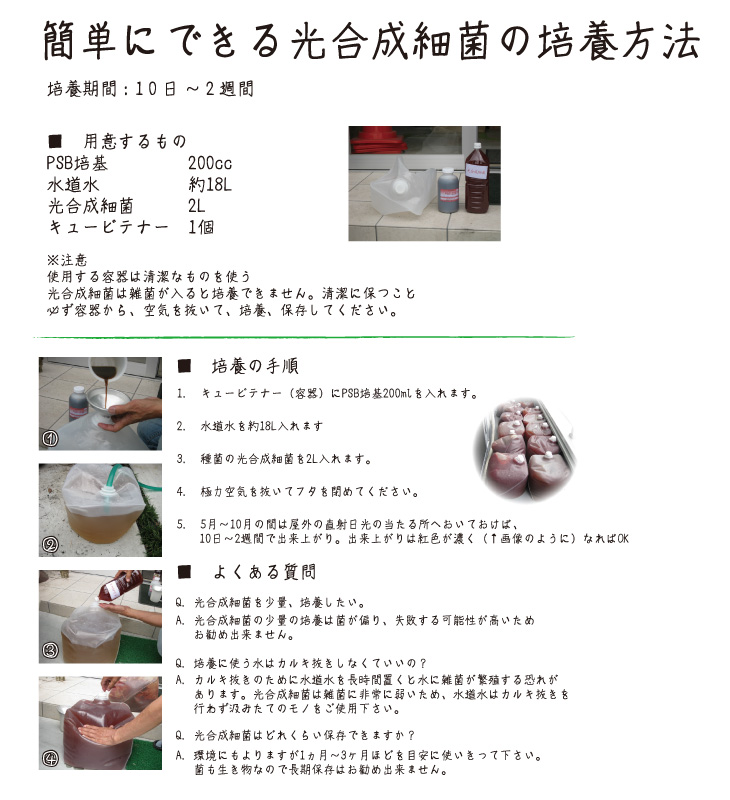

光合成細菌の培養方法

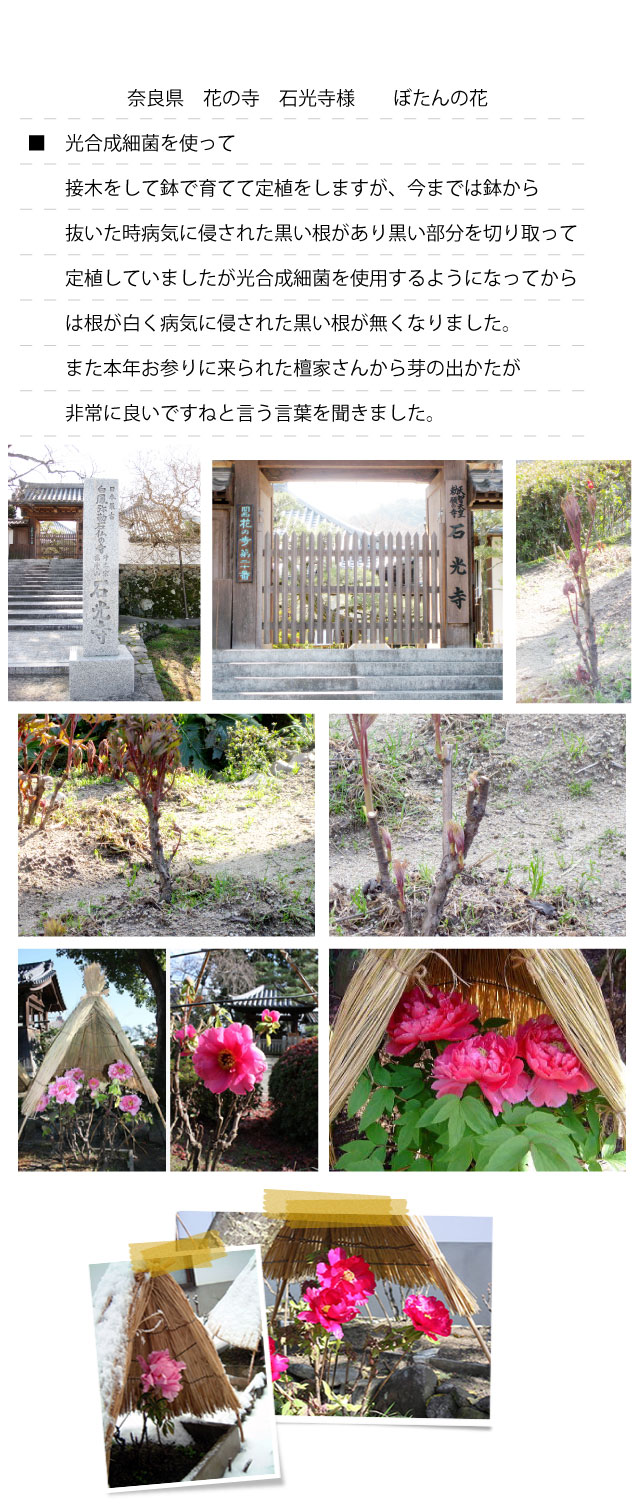

光合成細菌の事例

光合成細菌を使って夏野菜を作りました

2010年4月にマイファームさんより守口2号の畑15平方メートルを1区画お借りしました。 2010年4月にマイファームさんより守口2号の畑15平方メートルを1区画お借りしました。 水田のあとで、まず土づくりです。 堆肥・落ち葉・ボカシを表面にまき、すき込みながら土を掘り起し、乳酸菌・酵母菌の培養液(EM活性液)を2回散布  |

同時に太陽光線で光合成細菌の培養をはじめました。 同時に太陽光線で光合成細菌の培養をはじめました。20リットルのキュービテナーに種菌のEM3号1リットル・基質(エサ)のPSB培基200cc水道水19リットルを配合してうねの間に放置しました。 4月は寒くて天気も晴天の日が少なく約1カ月かかりましたが培養できました。 |

5月の連休明けに苗を植え付け、水やりの都度、一緒に光合成細菌を与えました。

7月初旬には下記写真の通り大豊作でした。

|  |  |

有機栽培に光合成細菌

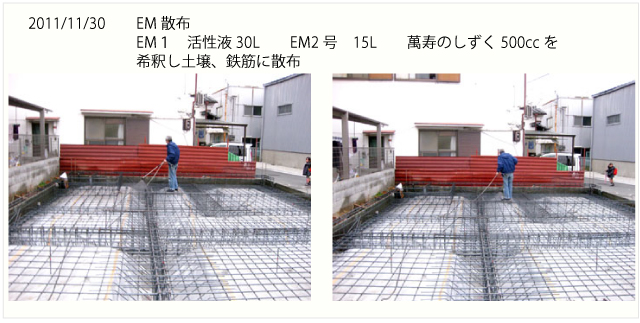

店舗建築までのご紹介

- 2013.08.10

- 13:39